안녕하세요 친절한 토선생입니다.

서울을 제외한 부동산은 사지마라.

인구 감소로 지방도시가 소멸되고 있다.

등등의 말이 유명한데요.

출생아수의 계속되는 감소와,

30대 미혼의 증가, 1인 가구의 증가,

서울 인근으로 몰리고 있는 인구들,

등등 여러가지 문제가 발생하고 있고,

이러한 이유들로 지방 도시들이 소멸된다.

는 말이 계속 되고 있습니다.

지방도시 소멸의 원인에는 엄청 많은데요.

오늘은 지방도시 소멸위기의 원인과

인구 데드크로스에 대해서

알려드리도록 하겠습니다.

글을 작성하다 보니 길어져서 작성한 목차입니다.

참고하시라고 올립니다.

목차

1. 주민등록 인구의 감소

2. 인구 데드크로스 현상

3. 고령화 인구의 비중 증가

4. 지방 도시 소멸 위기

5. 1~2인 세대의 증가

1. 주민등록 인구의 감소

2020년 주민등록 인구가

사상 처음 전년보다 감소했습니다.

출생아 수 30만명선이 3년 만에 무너지면서,

27만명대까지 감소했는데요.

사망자 수가 초과하는

'인구 데드크로스(dead cross)' 현상이

주된 원인으로 꼽힙니다.

저출산 고령화가 가속화한 2020년 한국에선,

40대 이하 연령층 감소로,

국민 4명 중 1명은 60대 이상 고령층이었고,

1인 가구는 처음으로 900만가구를 넘어섰습니다.

2021년 2월 3일 행정안전부(행안부)

주민등록 인구 통계에 따르면,

2020년 12월 31일 기준

주민등록 인구는 5182만9023명으로,

2019년 12월31일

5184만9861명보다 2만838명 줄어,

집계 사상 처음 인구가 감소했는데요.

성별로 보면 2015년 처음으로

여자 인구수가 남자를 추월한 이래

그 격차가 2020년엔 최대치인

14만6965명까지 벌어졌습니다.

남자는 2584만1029명(49.9%)으로

2년 연속 감소했으며,

여자는 2020년보다 증가한

2598만7994명(50.1%)이었습니다.

다만 매년 꾸준히 증가해 온 여자 인구는

2949명 증가해 증가 폭이 대폭 줄었습니다.

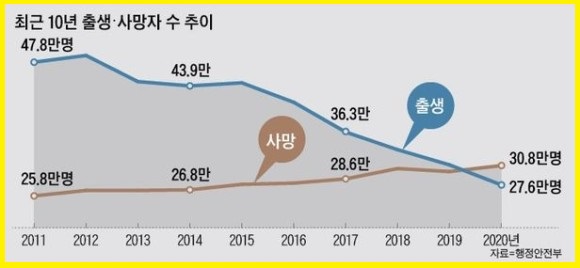

2. 인구 데드크로스 현상

2020년 출생(등록)자 수는

30만명선을 유지했던,

2019년보다

3만2882명(10.65%) 감소한,

27만5815명으로 역대 최저치였습니다.

2017년 연간 출생자 수가 40만명 아래로 감소한 지,

3년만에 30만명선까지 무너졌습니다.

(2017~2019년 36만2867명→33만4115명→30만8697명).

최근 10년 사이

2011년과 2012년, 2015년을 제외하면,

매년 전년보다 출생아 수가 줄었으며,

2015년 이후 5년째 감소 추세인데요.

27만명대까지 감소한 출생아 수는

사망(말소)자 수보다 낮았습니다.

사망자 수가 출생아 수보다 많아지면서

인구가 자연감소하는,

'인구 데드크로스(dead cross)' 현상입니다.

2020년 사망자 수는 30만7764명이었습니다.

최근 3년간 사망자 수는

30만명 안팎으로

(30만2604명→29만8495명→30만7764명)

집계되고 있는데요.

행안부 관계자는

"2020년 출생(등록)자 수는 30만명이 붕괴돼,

역대 최저치는 물론 사망(말소)자 수보다 낮은,

'인구 데드크로스(dead cross)'를 보였다"며,

"2020년 주민등록 인구의 사상 첫 감소의 주요 요인"

이라고 분석했는데요.

인구 데드크로스는

사망자 수가 출생아 수보다 많아지면서,

인구가 자연감소하는 현상을 말합니다.

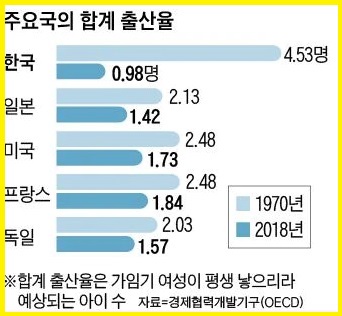

그는 "출생자 수의 지속적 감소는

저출산 현상이 여전히 우리 사회의

큰 과제로 남아있다는 것을 보여주고 있다"며,

"복지, 교육, 국방 등 정부 정책의

근본적인 변화가 필요해 보인다"고 말했습니다.

3. 고령화 인구의 비중 증가

현재 생산 가능 연령대인

40대 이하 비중은 줄고,

60대 이상 고령층은 큰 폭으로 증가하고 있는데요.

2020년 주민등록 인구는

50대가 864만5014명(16.7%)으로 가장 많았고,

40대 829만4787명(16.0%), 30대 687만3117명(13.3%),

20대 680만6153명(13.1%), 60대 674만4506명(13.0%),

70대 이상 570만2040명(11.0%),

10대 479만3336명(9.2%),

9세 이하 397만70명(7.7%) 등이었습니다.

연령대별 분포를 살펴보면

40·50대가 전체 인구의 약 3분의 1을 차지(32.7%)했고,

60대 이상이 24.0%, 10대 이하 16.9%,

30대 13.3%, 20대 13.1% 등이었습니다.

최근 10년간 연령대별 인구비중을 살펴보면,

10대는 4.0%포인트, 30대는 3.0%포인트씩 감소한 반면,

60대는 4.7%포인트, 70대 이상은 3.5%포인트 등

큰 폭으로 증가했는데요.

행안부 관계자는

"3040세대와 10대 이하가 급격히 감소함에 반해,

60대 이상이 전체 인구의 약 4분의 1로 증가했다"며,

"향후 경제·고용정책에서의 변화와

노령인구의 복지·일자리에 관한 고민이,

본격적으로 요구된다"고 설명했습니다.

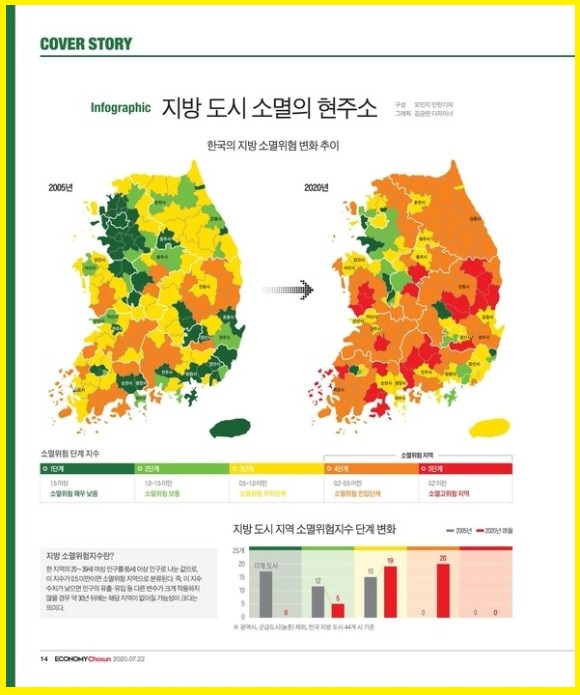

4. 지방도시 소멸 위기

2019년보다 2020년 인구가 증가한 지방자치단체는

경기(18만7348명), 세종(1만5256명), 제주(3646명),

강원(1338명), 충북(830명) 등

광역 5곳과 기초 60곳에 불과했는데요.

시·군·구 가운데선

경기 화성(3만9852명), 김포(3만6749명),

시흥(2만7213명) 등에서 인구가 증가했습니다.

반대로 서울(6만642명), 경북(2만6414명),

경남(2만2337명), 부산(2만1895명),

대구(1만9685명), 전남(1만7196명) 등

12개 시·도는 인구가 감소했습니다.

인구가 감소한 시·군·구는 166곳에 달하는데요.

10년 전인 2011년과 비교했을 때,

서울 58만명, 부산 16만명, 대구 9만명 등에서

지속해서 감소세가 이어졌고,

광주 1만명, 대전 5만명, 전북 7만명,

전남 6만명, 경북 6만명 등

5곳에서도 인구가 줄었습니다.

행안부 관계자는

"지역별 인구 증감은 인구의 출생, 사망 등

자연증감보다 전출입에 따른 사회적 증감이

크게 작용하는 것으로 보인다"며,

"일자리 감소와 산업구조 변화에 따른

기존 대도시의 인구유출이 본격화되고,

교육·의료 등 정주 여건과

경제기반이 취약한 지역에서는

지방소멸 위기가 고조되고 있다"고 분석했습니다.

5. 1~2인 세대의 증가

현재 인구는 감소했지만,

세대 수는 늘고 있습니다.

그만큼 1~2인가구가 늘었기 때문인데요.

2020년 주민등록 세대수는 2309만3108가구로,

처음 2300만세대를 넘어섰습니다.

2019년 2248만1466세대보다,

61만1642세대(2.72%) 증가한 수치인데요.

그러나 평균 세대원 수는

사상 최저치인 2.24명으로,

2019년 2.31명보다 0.07명 감소했습니다.

1인 세대는 전체 세대를 통틀어 처음으로,

900만 세대(906만3362세대·39.2%)를 돌파했습니다.

이어 2인 세대가 540만4332세대(23.4%)로 뒤를 이어,

전체 가구의 62.6%가 1~2인가구였습니다.

3인 세대는 401만1660세대(17.4%),

4인 이상 세대는 461만3754세대(20.0%) 등이었는데요.

2016년 744만6665세대였던

1인가구는 5년 사이 160만가구 이상 늘어난 반면,

4가구당 1가구(25.1%)였던 4인 이상 가구는

꾸준히 감소해 이제 5가구당 1가구까지 줄었습니다.

행안부 관계자는

"전통적인 가족 개념의 변화가

세대 변동으로 나타나고 있다"며

"주거·복지·환경 등 다양한 분야에서,

기존의 정부정책 방향이

수정될 필요가 있음을 보여준다"고 분석했습니다.

행안부 서승우 지방행정정책관은

"2020년은 인구 통계적으로

인구감소의 시작,

1·2인세대의 폭발적 증가,

역대 최저의 출생자 수 등으로 인해,

사회·경제 전반에 걸쳐 변화가 필요하다는

메시지를 던져주고 있다"며,

"정부는 2020년을 기점으로,

각 분야의 정책 방향을 새롭게 설정할 필요가 있다"고

말했습니다.

'♣ 알아두면 유용한 정보 ♣' 카테고리의 다른 글

| 강원도 소양강댐에서 발생하는 수익 요구 (0) | 2023.02.24 |

|---|---|

| 2025년까지 강원도 춘천 소양강댐 주변 관광 명소화 추진 (0) | 2023.02.24 |

| 메이플스토리 확률 조작 논란으로 대규모 유저이탈 (0) | 2023.02.23 |

| 개발자 초봉 1위는? IT 기업 순위는? (0) | 2023.02.23 |

| 전기차 인기에 리튬 가격 2021년에만 68% 폭등 (0) | 2023.02.23 |

댓글